„Jetzt haben sie euch zur Legende gemacht“ – Der Umgang mit Erinnerung

M1: Die weiße Rose

1943, zwei Jahre vor dem Ende der Nationalsozialisten, wurden die Geschwister Sophie und Hans Scholl und vier weitere Mitglieder der Widerstandsbewegung „Die Weiße Rose“ in München hingerichtet. Ihnen und all denen, die sich auch heute noch dem Faschismus entgegenstellen, ist dieses Lied zugeeignet.

1Jetzt haben sie euch zur Legende gemacht

und in Unwirklichkeiten versponnen,

denn dann ist einem – um den Vergleich gebracht –

das schlechte Gewissen genommen.

5Ihr wärt heute genauso unbequem

wie alle, die zwischen den Fahnen stehn,

denn die aufrecht gehn, sind in jedem System

nur historisch hochangesehn.

Ihr wärt hier so wichtig, Sophie und Hans,

10Alexander und all die andern,

eure Schlichtheit und euer Mut,

euer Gottvertrauen - ach, tät das gut!

Denn die Menschlichkeit, man kann´s verstehn,

ist hierzuland eher ungern gesehn

15und beschloß deshalb auszuwandern.

Ihr habt geschrien,

wo andre schwiegen,

obwohl ein Schrei nichts ändern kann,

ihr habt gewartet, ihr seid geblieben,

20ihr habt geschrien,

wo andre schwiegen –

es ging ums Tun und

nicht ums Siegen!

Vielleicht ist das Land etwas menschlicher seitdem,

25doch noch wird geduckt und getreten.

Der Herbst an der Isar ist wunderschön,

und in den Wäldern lagern Raketen.

Ich würd mal mit euch für mein Leben gern

ein paar Stunden zusammensitzen,

30doch so nah ihr mir seid, dazu seid ihr zu fern,

trotzdem werd ich die Ohren spitzen.

Ihr wärt hier so wichtig, Sophie und Hans,

Alexander und all die andern,

eure Schlichtheit und euer Mut,

35euer Gottvertrauen – ach, tät das gut!

Denn die Menschlichkeit, man kann´s verstehn,

ist hierzuland eher ungern gesehn

und beschloß deshalb auszuwandern.

Ihr habt geschrien,

40wo andre schwiegen,

obwohl ein Schrei nichts ändern kann,

ihr habt gewartet,

ihr seid geblieben,

ihr habt geschrien,

45wo andre schwiegen –

es geht ums Tun

und nicht ums Siegen!

Abb 1: Konstantin Wecker beim Heimatsound Festival 2016

Konstantin Wecker, geboren 1947 in München, ist Musiker, Liedermacher, Autor und Komponist, selbst als Schauspieler machte er sich einen Namen und seine Meinung zum Zeitgeschehen klingt stets nach kämpferisch-humanem Denken. Er gilt als „Rebell und Poet“ gleichermaßen, gehört zu denen, die sich nicht einschüchtern lassen, ihre Fehler offen bekennen, und hat bis heute nichts von seiner einstigen Popularität verloren.

(nach: www.was-war-wann.de/musik/biografie/konstantin- wecker.html)

Konstantin Wecker hat diesen Song 1983 eingespielt, er ist auf der CD „Das Beste – Zeitlos“ von 1993 enthalten. Ein Video ist auf Youtube zu finden.

I. Aufgaben

- Arbeiten Sie das Bild heraus, das Wecker von den Mitgliedern der Weißen Rose zeichnet.

- Erläutern Sie den Liedbeginn (V. 1-4) und nehmen Sie anschließend Stellung zu Weckers Bewertung der Rezeption des Widerstands.

- In seiner Gedächtnisvorlesung zum 70. Jahrestag der Hinrichtung von Mitgliedern der „Weißen Rose“ am 30. Januar 2013 formuliert der damalige Bundespräsident Joachim Gauck:

„Es gibt bis heute keine endgültigen Antworten auf die Frage, wer zu welcher Hilfe imstande ist. Bei allen Forschungen und allem Nachdenken über Zivilcourage: Es gibt immer noch keine Formel für Zivilcourage. Aber es gibt Vorbilder. Wer bereit ist, sogar sein eigenes Leben zu opfern, um andere – vielleicht viele – zu retten: Was sollte er oder sie anderes sein als ein Vorbild?“

(www.bundespraesident.de; einen Live-Broadcast der gesamten Rede finden Sie auch unter www.uni-muenchen. de)

Definieren Sie für sich den Begriff des „Vorbildes“ und verfassen Sie vor diesem Hintergrund einen Essay, der die Aussage Weckers: „Ihr wärt so wichtig, Sophie und Hans, Alexander und all die andern“ (Z.13f.) zugrunde legt.

M2: Ausschnitt aus der Gedächtnisvorlesung von Bundespräsident Johannes Rau aus Anlass des sechzigsten Jahrestags der Hinrichtung der Mitglieder der „Weißen Rose“ 2003

In diesem Jahr ist es sechzig Jahre her, dass hier in München die beiden ersten Prozesse gegen Mitglieder der „Weißen Rose“ geführt wurden. Der Volksgerichtshof mit seinem Präsidenten Roland Freisler war dafür aus Berlin nach München gekommen. Angeklagt waren eine Studentin der Biologie und Philosophie, vier Studenten der Medizin und ein Professor für Psychologie an der Universität München. Die Angeklagten hatten seit dem Sommer 1942 eine Reihe von Flugblättern geschrieben, per Post in verschiedene Städte geschickt und in der Münchner Universität ausgelegt. Einige von ihnen hatten Parolen an die Wände von Häusern und der Universität geschrieben: „Freiheit“ oder „Nieder mit Adolf Hitler!“ Als Hans und Sophie Scholl am 18. Februar 1943 das sechste Flugblatt der Gruppe in der Universität ausgelegt hatten, warfen sie den Rest in den Lichthof der Universität. Warum die Beiden das getan haben, werden wir nie mit Gewissheit sagen können.

Sophie Scholl sagte dazu im Verhör: „In meinem Übermut oder meiner Dummheit habe ich den Fehler begangen, etwa 80 bis 100 solcher Flugblätter vom 2. Stockwerk der Universität in den Lichthof herunter zu werfen, wodurch mein Bruder und ich entdeckt wurden.“ Hans Scholl sagte dagegen: „Wir gingen von da weg zum 2. Stock (linke Seite), wo ich, über die Brüstung weg, den Rest meiner Flugblätter in den Lichthof geschüttet habe.“

Jedenfalls hatte sie dabei der Pedell der Universität, Jakob Schmid, beobachtet. Er entschloss sich zu handeln. Er hielt die beiden fest. Hans Scholl versuchte vergeblich zu fliehen. Gemeinsam mit dem Hausverwalter der Universität, Albert Scheithammer, brachte der Pedell die Geschwister ins Büro des Universitätssyndikus. Dr. Ernst Haeffner war Abwehrbeauftragter der Universität, ihr Verbindungsmann zur Gestapo. So handelte er. Er informierte die Kripo und den Rektor der Universität, Professor Walter Wüst. Der war Inhaber eines Lehrstuhls für „Arische Kultur und Sprachwissenschaft“ und „Kurator des Ahnenerbes“ und außerdem war er SS-Standartenführer. So handelte auch er. Er ließ die Universität sofort abriegeln und die Gestapo holen.

Ob die Gestapo zu diesem Zeitpunkt durch einen Spitzel bereits über die Hauptakteure der „Weißen Rose“ im Bilde war oder nicht: Diese vier Menschen setzten am 18. Februar die Maschinerie in Gang, die zur Zerschlagung der „Weißen Rose“ führte: Am 22. Februar und am 19. April verurteilte der Volksgerichtshof sechs der Angeklagten wegen Hochverrats zum Tode. Die anderen wurden zu langen Haftstrafen verurteilt. Sophie Scholl, Hans Scholl und Christoph Probst wurden am 22. Februar 1943 enthauptet, Alexander Schmorell und Kurt Huber am 13. Juli, Willi Graf am 12. Oktober. Wenige Monate vor Kriegsende wurde auch Hans Leipelt hingerichtet. Professor Huber war 49 Jahre alt, die anderen Hingerichteten waren junge Menschen zwischen 21 und 25 Jahren.

Die Zerschlagung und die Verfolgung der „Weißen Rose“ traf auch ihre Familien, ihre Freunde und ihre Bekannten. Sie wurden schikaniert und drangsaliert. Sie mussten Verhöre und Verhaftung ertragen, manche, so die Familie Scholl, auch monatelang „Sippenhaft“, wie das damals genannt wurde. Sie mussten erleben, dass manche Bekannten und Freunde sie nicht mehr zu kennen schienen, sie mieden oder sogar offen schnitten.

Der Widerstand der „Weißen Rose“ wurde in Deutschland nach dem Krieg ungewöhnlich früh anerkannt. Das offizielle Gedenken begann schon im November 1945: Damals fand hier in der Universität die erste Gedenkstunde statt. Das war die eine Seite der Erfahrungen, die Angehörige und die überlebenden Mitglieder der „Weißen Rose“ machten. Das ändert aber nichts daran, dass Angehörige und Überlebende für immer mit ihrem Verlust und mit der Last der Erinnerung an die schrecklichen Geschehnisse leben mussten und müssen.

Immer wieder waren sie gezwungen, sich gegen Legenden über die Ziele und die Absichten der „Weißen Rose“ zu wehren. Vor allem aber machten sie die Erfahrung, dass die, die die Maschinerie des Todes in Gang gesetzt hatten, ihre Schuld nie eingestanden und sich erst recht nicht entschuldigt haben. Nach allem, was wir wissen, wurden nur zwei von ihnen juristisch zur Rechenschaft gezogen.

Ich weiß von Robert Scholl, dem Vater der Geschwister Scholl, und von Inge Aicher-Scholl, dass das sie und andere Angehörige und Überlebende der „Weißen Rose“ sehr beschäftigt hat. Noch schmerzlicher war aber für viele von ihnen, wie die damals in der Justiz Verantwortlichen in den öffentlichen Dienst der Bundesrepublik übernommen wurden und wie viele Jahrzehnte die Urteile gegen die „Weiße Rose“ Bestand hatten.

Seit 1945 erinnern wir an die „Weiße Rose“. Erst 1985 aber hat der Deutsche Bundestag nach langen und quälenden Diskussionen festgestellt, dass der Volksgerichtshof, von dem auch die Mitglieder der „Weißen Rose“ verurteilt worden sind, von Anfang an ein „Terrorinstrument zum Machterhalt des NS-Regimes“ gewesen ist. Weitere dreizehn Jahre hat es dann noch gedauert, bis der Bundestag endlich alle Urteile des Volksgerichtshofs für von Anfang an ungültig und für aufgehoben erklärt hat. Das war am 19. August 1998, dreiundfünfzig Jahre nach dem Ende der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Diese richtige Entscheidung ist viele Jahrzehnte zu spät getroffen worden. (...)

(Heute gehört zu) einem ehrlichen Umgang mit der Geschichte des Nationalsozialismus auch die Auseinandersetzung mit der Frage, warum nach 1945 Täterschaft vielfach lange geleugnet, Opfer nur widerwillig entschädigt und manche, die Widerstand geleistet haben, so lange ignoriert oder sogar diffamiert worden sind.

Margarete und Alexander Mitscherlich haben vor mehr als dreißig Jahren über „Die Unfähigkeit zu trauern“ geschrieben. Sie machten uns darauf aufmerksam, welche Folgen es hat, wenn eine Gesellschaft versucht, sich der eigenen Geschichte durch Schweigen zu entziehen. Vielen Deutschen ist es nach 1945 schwer gefallen, sich der Tatsache zu stellen, dass sie unter einem verbrecherischen Regime gelebt hatten, das die große Mehrheit unterstützt hatte. Sie meinten, die Zukunft nur dadurch gewinnen zu können, dass sie die Vergangenheit verdrängten oder leugneten. Trauer über Schuld, Trauer über Verstrickung und Wegschauen schien der Zukunft im Wege zu stehen. Trauer ist aber auch nötig, um sich von Vergangenem zu lösen, nicht um es zu vergessen oder zu verdrängen, sondern in dem Bestreben, es als Bestandteil des eigenen Lebens anzunehmen. Nur dann kann das Vergangene uns nicht auf Dauer beherrschen, weder bewusst noch unbewusst. Solidarität mit Opfern und mit Überlebenden verlangt, dass man klar Position gegenüber dem Unrecht bezieht, das ihnen geschehen ist. Daran hat es trotz allen Gedenkens oft gemangelt.

Das ist einer der vielen Gründe dafür, warum es keinen Schlussstrich unter dieses Kapitel der deutschen Geschichte geben kann - um der Opfer willen, aber auch um unserer selber willen. (…)

Über die meisten Opfer der nationalsozialistischen Herrschaft - über Juden, Sinti und Roma, Zwangsarbeiter, über Homosexuelle, über die Opfer medizinischer Experimente, über die Opfer der Euthanasie - wurde in der Nachkriegszeit wenig oder gar nicht gesprochen. Das ist wahr, und heute sagt sich das leicht. Aber ist es so unverständlich, wenn Menschen in Not zunächst an sich selber und an ihr Leid denken? Viele Überlebende wurden entwürdigend behandelt: von Behörden, von Gerichten, von ihren Mitmenschen. Denken wir nur daran, dass es Jahrzehnte gedauert hat, bis Zwangsarbeitern endlich eine Entschädigung zuerkannt und auch ausgezahlt wurde. Nicht viel anders erging es lange Zeit den Frauen und Männern, die während der Zeit des Nationalsozialismus Widerstand geleistet hatten, ob organisiert: im militärischen, im christlichen, im konservativen, im gewerkschaftlichen, im sozialdemokratischen und im kommunistischen Widerstand, oder als Einzelne wie Georg Elser. Ich bin froh darüber, dass auch er endlich öffentlich so gewürdigt wird, wie er es verdient, und ich unterstütze das ausdrücklich. Ich bin all denen dankbar, die solche Menschen vor dem Vergessenwerden bewahren. Auch die Menschen, die unter Einsatz ihres eigenen Lebens Verfolgten geholfen haben, haben wir lange Zeit viel zu wenig zur Kenntnis genommen. Wo solche Frauen und Männer geehrt wurden, so in Berlin in den fünfziger Jahren, blieb das ohne großes Echo in der Öffentlichkeit. (…)

Woran lag es, dass in der Bundesrepublik Widerstand gegen den Nationalsozialismus - bis auf Ausnahmen - so lange ignoriert oder sogar diskriminiert worden ist? Dafür gibt es viele Gründe. Der Kalte Krieg und die Interessenpolitik der Alliierten in beiden Machtblöcken haben da gewiss eine große Rolle gespielt. Ein anderer Grund ist der, dass in beiden deutschen Staaten Funktionsträger des nationalsozialistischen Regimes nicht schnell und nicht konsequent genug zur Rechenschaft gezogen worden sind. Die Auseinandersetzung mit der Zeit des „Dritten Reichs“ hat in der Bundesrepublik auch darunter gelitten, dass in Wirtschaft und Verwaltung, in Justiz und Politik vielerorts schnell wieder dieselben Entscheidungsträger saßen wie vor 1945. Sie zeigten wenig Neigung, sich mit ihrer eigenen Rolle im Dritten Reich kritisch auseinander zu setzen. Ein weiterer Grund für das Ignorieren, für die Diskriminierung von Widerstand und von Hilfe für Verfolgte lag wohl darin, dass Widerstand und Hilfe eine oft benutzte Rechtfertigung unbrauchbar machten: Wegen des Terrors der Nazis habe, von Helden abgesehen, niemand die Wahl gehabt: Alle hätten mitmachen müssen.

All die Menschen, die damals auf unterschiedliche Weise nicht „mitgemacht“ haben, und sei es nur, indem sie sich ihr eigenständiges Denken bewahrt haben, haben gezeigt, dass es sehr wohl eine Alternative zum Mitmachen und erst recht zur aktiven Unterstützung gab, auf die die Nationalsozialisten leider bis zum Ende zählen konnten. Diese Frauen und Männer haben gezeigt, dass es neben den Tätern und Mitläufern auch andere Deutsche gab. Darum dürfen wir heute auch niemanden aus unserer Erinnerung ausgrenzen, der damals Widerstand geleistet oder auf andere Weise nicht „mitgemacht“ hat, gleich welche Vorstellung von einer künftigen Gesellschaftsordnung er hatte.

Viele Menschen haben aus ganz unterschiedlichen Überzeugungen gegen eine gemeinsame Bedrohung gekämpft.

Manche ihrer politischen Vorstellungen teilen wir durchaus nicht. Ihr Widerstand ist deswegen nicht weniger wertvoll. Er verdient unsere ehrende Erinnerung. Das ist mir deshalb besonders wichtig, weil vier Jahrzehnte lang in den beiden deutschen Staaten der Widerstand ganz unterschiedlich wahrgenommen und gewürdigt worden ist.

In der DDR wurde der Widerstand der Kommunisten herausgestellt. Jeder weiß warum. Ihr Einsatz wird aber nicht dadurch entwertet, dass die meisten von ihnen eine Gesellschaftsordnung anstrebten, die sich an der Sowjetunion orientierte, und auch nicht dadurch, dass sie in der DDR politisch instrumentalisiert worden sind. In der alten Bundesrepublik konzentrierte sich das offizielle Erinnern an den Widerstand auf den 20. Juli. Für viele war er noch am leichtesten zu verstehen. Das hat den Blick darauf verstellt, dass manche der Beteiligten Vorstellungen von einer gesellschaftlichen Ordnung Deutschlands hatten, die weit entfernt waren von politischer und sozialer Demokratie. Das ändert aber doch nichts am aufrichtigen Widerstand dieser Männer.

Was aber ist mit Menschen wie Dietrich Bonhoeffer, wie Martin Niemöller, wie Clemens August Graf von Galen? Was ist mit der „Weißen Rose“? Sind sie alle nicht schon früh gewürdigt worden? Zeigen sie nicht, dass das Bild nicht so düster ist, wie ich es eben skizziert habe? (…) Es gibt viele Beispiele dafür, wie Widerstandskämpfer instrumentalisiert worden sind. Dazu gehört auch die „Weiße Rose“. Wer das verstehen will, der muss sich vor Augen führen, dass Gedenken nicht nur dazu dienen kann, sich mit der Vergangenheit auseinander zu setzen. Gedenken kann auch dazu missbraucht werden, diese Auseinandersetzung zu verhindern. Darum müssen wir auch die Motive, den Inhalt und die Form des Gedenkens immer wieder kritisch prüfen.

Überlebende Mitglieder der Weißen Rose haben immer wieder darauf hingewiesen, dass ihr Widerstand lange Zeit zugleich idealisiert und romantisiert worden ist. Das geschah zum Teil durchaus in guter Absicht. Damit ging aber auch eine Entpolitisierung ihrer Aktionen und vor allem ihrer politischen Zielsetzungen einher. Thomas Mann nannte in einer Rundfunkansprache in der BBC am 27. Juni 1943 die Hinrichtung der Mitglieder der „Weißen Rose“ einen „Märtyrertod unterm Beil“. In ihren Flugschriften hätten Worte gestanden, „die vieles gut machen, was in gewissen Jahren an deutschen Universitäten gegen den Geist deutscher Freiheit gesündigt worden“ sei. In den Gedenkartikeln und Gedenkreden der ersten Jahrzehnte im Nachkriegsdeutschland findet sich immer wieder dieses Motiv vom „Märtyrertod“ und vom „Sühnetod“. Häufig wurden die Mitglieder der Weißen Rose als „jugendliche Schwärmer“ dargestellt, ohne politische Vorstellungen, ohne Bewusstsein für die Gefahren ihres Tuns. Ricarda Huch, die sich sehr früh und mit Sympathie mit der Weißen Rose beschäftigte, nannte sie „halbe Kinder“.

Heroisierung und Verharmlosung: Beides wird dem Widerstand der „Weißen Rose“ nicht gerecht. Beides konnte sogar als Beweis dafür gelesen werden, dass Widerstand im „Dritten Reich“ eben von vornherein aussichtslos gewesen sei. Das konnte all die entlasten, die mitgemacht hatten, und manche wollten das auch. (…) Warum haben diese jungen Menschen sich unter den schwierigen Bedingungen der nationalsozialistischen Diktatur anders verhalten als die meisten ihrer Altersgenossen? Wenn wir das verstehen, dann wissen wir auch, worauf es ankommt, damit junge Menschen heute überzeugte und überzeugende Demokraten werden. Hans und Sophie Scholl hatten ja Führungspositionen in der örtlichen Hitlerjugend inne gehabt. Alle Mitglieder der „Weißen Rose“ waren im Arbeitsdienst, die Männer in paramilitärischen Verbänden und an der Front derselben Propaganda ausgesetzt wie Hunderttausende ihrer Altersgenossen. Was hat sie von diesen unterschieden? Oft ist darauf hingewiesen worden, dass fast alle Mitglieder der „Weißen Rose“ aus dem Bildungsbürgertum kamen. Viele von ihnen waren in der bündischen Jugend aktiv, einige auch illegal nach deren Auflösung. Hans Scholl und Willi Graf waren deswegen schon 1938 von der Gestapo verhaftet und ins Gefängnis gebracht worden. Der engere Kreis der „Weißen Rose“ stammte aus stark religiös geprägten Elternhäusern. Seine Mitglieder haben sich intensiv mit philosophischen Fragen beschäftigt, und sie haben begeistert gelesen: die großen Klassiker und die großen zeitgenössischen Schriftsteller, deutsche und französische, englische und russische: Augustinus und Thomas Mann, Goethe und Bernanos, Shakespeare und Dostojewskij.

Das galt gewiss aber auch für viele, die fröhlich bei den Nationalsozialisten mitmachten. Religion, Bildung und Mitgliedschaft in der bündischen Jugend allein immunisierten gewiss nicht gegenüber der nationalsozialistischen Weltanschauung. „Wir sind halt politisch erzogen worden“, so hat Hans Scholl erklärt, was er gemeinsam mit anderen getan hat. Politisch erzogen: Damit meinte er offenbar eigenständiges Denken, die Fähigkeit zur Kritik und die Bereitschaft zur Selbstkritik. Dazu gehören die Achtung und der Respekt vor dem Anderen. So unterschiedlich die Auffassungen der Mitglieder der „Weißen Rose“ in manchem waren: Sie alle verband die Grundüberzeugung, dass jeder einzelne Mensch unvergleichlich und einzigartig ist. Sie alle verband die Grundüberzeugung, dass keine Staatsmacht und keine Weltanschauung das Recht habe, die Würde auch nur eines Menschen anzutasten.

Diese Orientierung an grundlegenden Werten macht die „Weiße Rose“ und ihren Widerstand gegen den Terror der Nationalsozialisten so wichtig und noch heute zukunftsweisend. Bei vielen Entscheidungen ist ja der innere Wertekompass mindestens genauso wichtig wie die so genannten objektiven Fakten. Die Frauen und Männer der „Weißen Rose“ rufen uns in Erinnerung: Jede noch so gute Ausbildung unserer Kinder, jede noch so moderne Bildung bleibt unvollständig, wenn wir uns nicht auch um eine klare ethische Orientierung bemühen. Unsere Kinder müssen eine klare Vorstellung davon haben, dass es jenseits aller Grauzonen eindeutig Richtiges und eindeutig Falsches gibt, und sie müssen ermutigt werden, sich dazu zu bekennen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass unseren Kindern ihre Gegenwart und Zukunft nicht gleichgültig bleibt, dass sie an der Gestaltung unserer Zukunft aktiv und engagiert mitwirken und - wenn und wo das nötig ist - gegen den Strom schwimmen. Die Mitglieder der „Weißen Rose“ haben das unter ganz schwierigen Bedingungen getan. Ihr Widerstand hat einige von ihnen das Leben gekostet und Leid über viele gebracht. Trotzdem waren sie nicht erfolglos.

Sie haben mit ihrem Widerstand deutsche Geschichte geschrieben. Das bleibt ein Auftrag an uns alle.

Die gesamte Rede finden Sie auf der Seite des Bundespräsidenten unter: http://www.bundespraesident.de

Abb. 2: Mahnmal für die Weiße Rose auf dem Geschwister- Scholl-Platz. Es zeigt eine steinerne Nachbildung der Flugblätter. Fotograf: Michael F. Schönitzer, Lizenz: CC BY 4.0

II. Aufgaben

- Informieren Sie sich über die Einrichtung der „Weiße Rose-Gedächtnisvorlesung“ der LMU München.

Analysieren Sie den vorliegenden Redeauszug: Nehmen Sie eine quellenkritische Einordnung vor. Geben Sie strukturiert und eigenständig Raus Argumentation wieder.

Verdeutlichen Sie die Haltung und Intention des Redners. Nehmen Sie kritisch Stellung zu Raus Aussagen. - Stellen Sie sich vor, Sie erhielten die Gelegenheit, anlässlich einer Festveranstaltung des Kunstvereins Fischerhude mit dem Titel „Gegen das Vergessen“ eine Gedächtnisrede auf Cato Bontjes van Beeks zu halten. Formulieren Sie diese Rede.

M3: Der „doppelte Tod“ der Opfer und Angehörigen

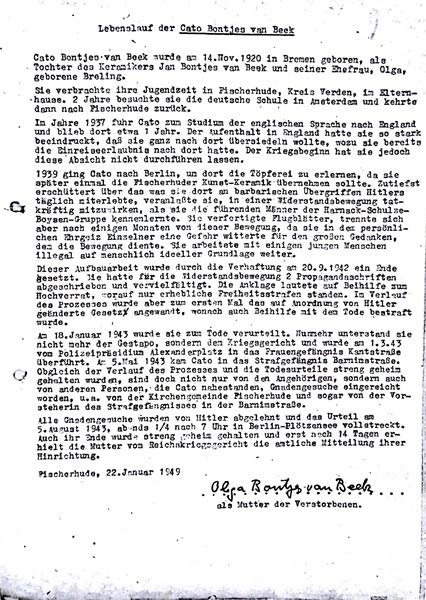

1949 verfasst Olga Bontjes von Beek einen Lebenslauf ihrer Tochter Cato im Rahmen des Entnazifizierungsverfahrens anlässlich der Bitte um Haftentschädigung und Hinterbliebenenrente.

Aus: Staatsarchiv Stade, Rep. 210, Nr. 1489

III. Aufgaben

- Erläutern Sie die Formulierungen, die Olga wählt, um ihre Tochter in diesem offiziellen Dokument darzustellen.

- Bewerten Sie diesen Lebenslauf.

- Erörtern Sie, besonders unter Rückbezug auf die Umstände und Zusammenhänge des Wiedergutmachungsprozesses, ob hier eine doppelte Bestrafung der Opfer wie der Angehörigen vorliegt, wie Rau es in seiner Rede formuliert.

M4: Eine Begegnung, die nie stattgefunden hat

Zeichnung von Johanna Tapper, Jg. 10

Sophie Scholl und Cato Bontjes van Beek – zwei Frauen, zwei Geschichten, zwei Persönlichkeiten

Ein Essay von Sarah Schwalfenberg (Jg. 12)

Sie beide haben Widerstand geleistet. Sie beide haben für ihre Ansichten gekämpft. Sie beide haben gelebt. Sophie Scholl und Cato Bontjes van Beek waren zwei ganz normale junge Frauen, die für ihre Überzeugungen starben. Zwei junge Frauen, die in ihrer Ähnlichkeit unterschiedlicher kaum sein könnten.

1920, Bremen. Cato Bontjes van Beek wird geboren. Sie wird geboren in ein Leben voller Liebe, voller Zuversicht und Hoffnung hinein, in ein Leben, das sie unglaublich gerne lebt. Aber doch gleichzeitig auch in ein Leben, geprägt von Hass und Leid, von Ungerechtigkeit und Unmenschlichkeit. Ein halbes Jahr später erblickt Sophie Scholl mehrere hundert Kilometer weiter südlich zum ersten Mal das Licht dieser Welt. Eine Welt, die beide Frauen frühzeitig verlassen werden, eine Welt, der sie so viel geben und von der sie so viel lernen werden.

Sowohl für Cato als auch für Sophie ist das Umfeld, in dem sie aufwachsen, sehr bedeutend für die jeweils eigene Entwicklung und die Ausbildung des Charakters. Während Cato schon von klein auf regimekritisch erzogen wird, sehr früh bereits merkt, was es bedeutet, gegen den Strom zu schwimmen, und diese Haltung auch in ihrem weiteren Lebensverlauf beibehält, begeistert sich Sophie zunächst trotz Missbilligung seitens der Eltern für den Nationalsozialismus und besonders den damit einhergehenden Gemeinschaftssinn der Menschen. Erst Jahre später fängt Sophie an, die Grausamkeit dieses Regimes zu erkennen, und es dauert wieder Jahre, bis sie sich dazu entschließt, aktiv etwas dagegen zu tun. Cato weiß von Anfang an, wer sie ist, was sie will und wofür sie kämpft, bei Sophie hingegen macht sich die innere Zerrissenheit bemerkbar, die sie ihr ganzes Leben über begleitet.

Dennoch gibt es neben ihrer Widerstandstätigkeit noch weitere Punkte, in denen sich die beiden Charaktere überschneiden: die Liebe zur Freiheit und die Lust am Leben. Cato und Sophie sind selbstbewusst, sie stehen mit beiden Beinen im Leben und genießen dieses in vollen Zügen. Die eine fliegt leidenschaftlich gerne Segelflugzeuge, fürchtet sich nicht vor Diskussionen über Gott und die Bibel mit dem Pastor der Gemeinde und hat kein Problem damit, ihre Meinung öffentlich kundzutun, ganz egal, wie unangebracht die Situation ist. Die andere raucht heimlich, trampt mit Freunden durch das Land, flirtet und tanzt gern und zeigt somit nicht nur durch die freche Kurzhaarfrisur ihre rebellische, unbekümmerte Art. Beide leben ihr Leben so, wie sie es für lebenswert halten, dabei sind sie voll und ganz sie selbst, verstellen sich nicht.

Sophie genießt die hohe Position, die sie beim BDM erreicht hat, fühlt sich wohl in ihrer kleinen Welt, die sie mit ihrer Familie und ihren Freunden teilt und die durch nichts zu erschüttern zu sein scheint. Je länger sie sich mit dem Regime und dessen unmenschlichen Taten auseinandersetzt, vor denen so viele Menschen die Augen verschließen, desto mehr wächst dieser eine Gedanke: Ein einziger Gedanke, noch so klein und nichtig, kaum bemerkbar, doch je mehr sie die Ungerechtigkeit erkennt, die doch so offensichtlich ist, und je mehr sie versucht, diese irgendwie anzunehmen, desto größer wird er. Bis sie schließlich merkt, dass sie so nicht weiterleben kann. Bis sie versteht, wie sehr ihre Überzeugungen sich von den damals primär vorherrschenden unterscheiden, bis sie sich dazu entschließt, etwas gegen die Umstände zu tun. Sophies Charakter ist an vielen Stellen instabil, was keinesfalls abwertend gemeint ist. Viel eher ist dieser Wesenszug menschlich. Er spiegelt den Enthusiasmus und die Unbeschwertheit einer Jugendlichen, die Neugierde und das Interesse, aber gleichzeitig eben auch den Zweifel und das Reflektieren eines klugen Kopfes wider.

Anders als Sophie ist Cato nie beim BDM, durch ihre Eltern werden ihr von Anfang die Augen geöffnet, schon immer ist sie sich der Tatsachen bewusst, die so viele nicht sehen wollten. Diese Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus und all seinen Facetten bleibt bestehen, sie ist da und sie ist fest, nichts und niemand kann sie in irgendeiner Art und Weise verändern. Im Gegensatz zu Sophie muss sie nicht erst einen bestimmten Punkt erreichen, an dem sie sich dazu entschließt, Widerstand zu leisten. Cato ist in der Tat ihr ganzes Leben über eine Widerstandskämpferin. Sie widersetzt sich dem Allgemeingültigen, hinterfragt, kritisiert, kann Verhältnisse nicht einfach so hinnehmen. Diese Eigenschaften prägen den starken Charakter einer Frau, die sich nicht vom Weg abbringen lässt.

„Die Menschen sind alle lieb und gut, das weiß ich, und daran denke ich.“ - Catos Sichtweise bezüglich der Menschen hat mich zunächst sehr verdutzt. Wie kann jemand in einer solchen Situation, kurz vor der eigenen Hinrichtung, dem eigenen Tod, welcher gewiss nicht notwendig oder gar gerechtfertigt ist, so denken? Ist sie verrückt geworden? Oder ist sie wirklich so frei von Hass, dass es ihr möglich ist, jeden Menschen zu lieben, zu glauben, dass jeder Mensch lieb und gut ist? Ist ihr Glaube an die Menschheit wirklich so stark? Vielleicht steckt in ihrem Gedanken aber auch etwas ganz anderes. Vielleicht geht es gar nicht darum, jeden Menschen zu lieben, sondern um die Hoffnung. Sie hofft, dass alle Menschen lieb und gut sind, tief in ihrem Inneren, und diese Hoffnung befreit sie von jeglichem Hass. Ich glaube, das Zitat ist demnach genau im umgekehrten Sinne zu verstehen. Cato liebt die Menschen nicht, weil sie frei von Hass ist, viel eher macht die unzerstörbare Hoffnung, dass die Menschheit im Kern doch gut ist, sie zu einem Menschen, der verzeihen, der lieben kann.

Sophie hätte diese Ansicht vermutlich nicht verstehen können, sie ist viel rationaler als Cato, sagt selbst, dass Gefühle oft beirrend sind und dass sie sich mehr auf ihren Verstand verlässt: „Ich kann es nicht begreifen, daß nun dauernd Menschen in Lebensgefahr gebracht werden von anderen Menschen. Ich kann es nie begreifen und ich finde es entsetzlich. Sag nicht, es ist für´s Vaterland“. Sie hat eine Meinung zu richtig und falsch und kann die Menschen ihrem Verhalten entsprechend einteilen. Sie ist nicht in der Lage zu hoffen, dass eigentlich niemand wirklich böse ist, aber sie braucht es auch nicht zu sein. Die Hoffnung, die für Cato ungemein wichtig ist, besonders in ihren letzten Monaten, die ihr die Angst vor dem Tod nimmt und sie beruhigt, diese Hoffnung hat Sophie nicht. Ganz anders als Cato fürchtet sie sich davor zu sterben. Das merkt man nicht zuletzt daran, dass sie ihre Taten zunächst verleugnet, bis sie schließlich doch zu ihnen und vor allem zu sich selbst steht. Sophie stirbt in dem Glauben, alles für die Gerechtigkeit getan zu haben, sie ist sichtlich stolz auf ihr Handeln, wenn sie kurz vor ihrer Hinrichtung sagt: „So ein herrlicher Tag, und ich soll gehen. Aber was liegt an unserem Leben, wenn wir damit schaffen, Tausende von Menschen aufzurütteln und wachzurütteln.“ Die Hoffnung, die Cato in einer von Grund auf eigentlich guten Menschheit sieht, steckt für Sophie in ihren Taten und deren, so wünscht sie sich, zukünftigen Folgen. Der Glaube daran, etwas geleistet zu haben, die Menschen geprägt zu haben. Beide Frauen haben ihr Leben für das gegeben, woran sie glaubten. Sie kämpften und starben schließlich für ihre Überzeugung. Jede auf ihre eigene Art hat es geschafft, uns Menschen nachhaltig zu prägen, jede hat uns durch ihre eigene Geschichte und durch die eigene Persönlichkeit berührt und begeistert. Beide Frauen haben durch ihren Mut, sich dem Vorgeschriebenen entgegenzusetzen, die Welt verändert. Sie haben anderen Menschen die Augen geöffnet, sie opferten ihr geliebtes Leben für ihre Überzeugung. Ich denke, das sollte jedem von uns bewusst werden, jeder von uns sollte anfangen zu reflektieren, anfangen, ebenfalls zu handeln, anstatt immer nur zu akzeptieren. Es geht nicht darum, wie viel man verändert, es geht darum, dass man etwas verändert. Sophie Scholl und Cato Bontjes van Beek sind nicht bloß beeindruckende Menschen, sie sind ein Vorbild für die junge Generation von gestern, heute und morgen.

IV. Aufgaben

- Arbeiten Sie tabellarisch Eigenschaften und Verhaltensweisen heraus, die Sarah Schwalfenberg Cato Bontjes van Beek und Sophie Scholl zuschreibt.

- Ergänzen Sie diese um weitere Aspekte, die Ihnen wichtig erscheinen.

- Erörtern Sie die Einschätzung der Schülerin.

- Formulieren Sie ein fiktives Zwiegespräch zwischen Cato und Sophie, das sie hätten halten können, wenn sie sich begegnet wären.