„… alles in allem ein ordnungsgemäßes Verfahren“? – Der Prozess gegen die Mitglieder der „Roten Kapelle“ vor dem Reichskriegsgericht

Abb. 1 Gebäude des ehemaligen Reichskriegsgerichts in der Witzlebenstraße in Berlin-Charlottenburg (Foto: Bodo Kubrak; Lizenz: CC BY-SA 4.0)

„Meine Urteilsbegründung heißt: Beihilfe zur Vorbereitung des Hochverrats….“

(Cato in einem Brief vom 2.3.1943)

Die Ermittlungen der Gestapo gegen die Mitglieder der „Roten Kapelle“ führten dazu, dass Cato am 20. September 1942 gemeinsam mit ihrem Vater Jan verhaftet wurde. Der gegen sie erhobene Vorwurf lautete „Beihilfe zur Vorbereitung des Hochverrats und zur Feindbegünstigung“. Die Zeit bis zum Prozess vor dem 2. Senat des Reichskriegsgerichts verbrachte Cato zunächst in einer Zelle im Polizeipräsidium am Berliner Alexanderplatz.

Das sog. „Reichskriegsgericht“ war in der NS-Zeit der höchste deutsche Militärgerichtshof, der immer dann die Aufgaben des „Volksgerichtshofes“ übernahm, wenn besondere militärische Belange es erforderten. Hierzu gehörten die – auch gegen Cato vorgebrachten – Vorwürfe des „Hoch-“, „Landes-“ sowie des „Kriegsverrats“ und der „Spionage“. In der Zeit vom 15. Dezember 1942 bis zum Juli 1943 wurden in Berlin 77 Angehörige der „Roten Kapelle“ in 19 Einzelprozessen verurteilt. Der Prozess, in dem Cato zum Tode verurteilt wurde, fand an nur drei Tagen im Januar 1943 statt. Ein Begnadigungsgesuch zugunsten Catos wurde von Hitler am 21.07.1943 abgelehnt.

Im Prozess gegen Cato Bontjes van Beek und Liane Berkowitz brachte die Anklage die sog. „Verordnung gegen Gewaltverbrecher“ vom 5. Dezember 1939 zur Anwendung: § 4 dieser Verordnung lautete: „Für den strafbaren Versuch eines Verbrechens oder Vergehens oder für die Beihilfe dazu ist allgemein die Strafe zulässig, die für die vollendete Tat vorgesehen ist.“ Auf dieser Basis war es möglich, willkürlich Todesurteile zu verhängen.

Als Vertreter der Anklage fungierte Manfred Roeder. Dieser wurde 1942 auf Betreiben von Reichsfeldmarschall Hermann Göring für das Verfahren gegen die „Rote Kapelle“ als Vertreter der Anklage zur Reichskriegsanwaltschaft abgeordnet. Durch dessen Abordnung gelang es Göring, die Zuständigkeit des Reichskriegsgerichts bei Hitler durchzusetzen. Es zeigt auch, in welch hohem Ansehen der Jurist Roeder bei Hitler gestanden haben muss.

Auch wenn Roeder sich bei der Abfassung der Anklageschrift auf Ermittlungsergebnisse der „Geheimen Staatspolizei“ (Gestapo) stützte, konnte er den Mitgliedern der „Roten Kapelle“ letztlich nur die Herstellung einiger Flugblätter, eine gegen die NS-Ausstellung „Das Sowjetparadies“ gerichtete Zettelklebeaktion sowie die Benutzung eines kaum funktionsfähigen Funkgerätes zur Nachrichtenübermittlung nachweisen. Roeder konstruierte hieraus jedoch schwere Verbrechen wie „Hoch-“ bzw. „Landesverrat“ – auch gegenüber denjenigen, die von dem Versuch der Nachrichtenübermittlung an die Sowjetunion keine Kenntnis hatten. Daneben wies Roeder immer wieder auf das „unmoralische und dekadente Treiben“ der Mitglieder der „Roten Kapelle“ hin.

Der Pianist Helmut Roloff, der selbst Angeklagter war, erinnerte sich 1951 an die Verhörmethoden Roeders: „Frau Mildred Harnack war gerade von einer Vernehmung durch Roeder zurückgebracht worden, lag völlig zusammengebrochen auf einer Bahre und hatte einen Weinkrampf. Ich hörte auch von anderen Mitbeschuldigten […], dass Roeder sie bei seinen Vernehmungen moralisch zusammengeschlagen habe, durch sein Schreien.“

(alle Angaben dieses Abschnitts zit. n.: Norbert Haase: Der Fall der „Roten Kapelle“ vor dem Reichskriegsgericht, in: Hans Coppi/ Jürgen Danyel/ Johannes Tuchel (Hgg.): Die Rote Kapelle im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Berlin 1993, S. 160–179, hier: S. 163.)

I. Aufgaben

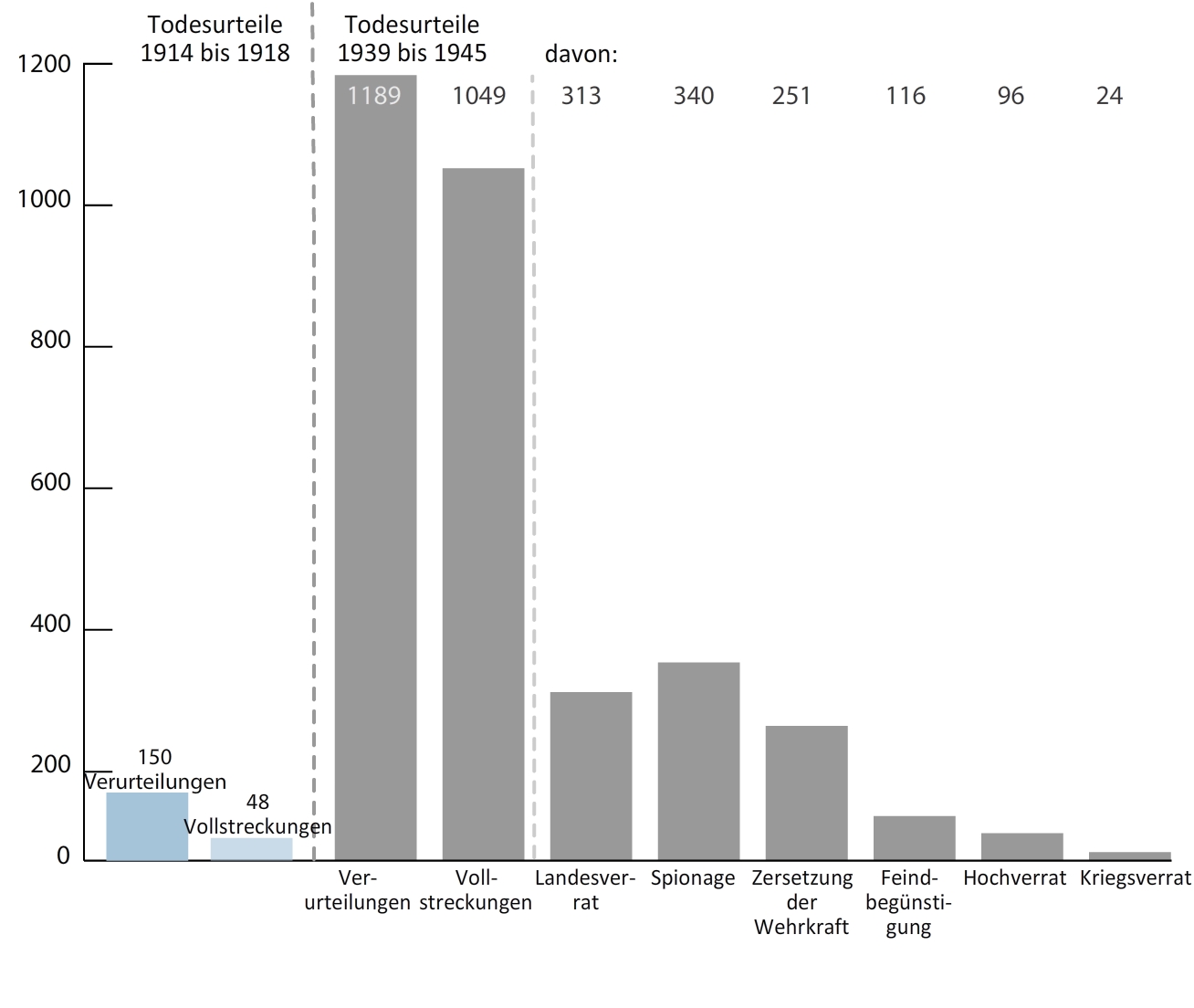

Die Militärjustiz im Kaiserreich verhängte in den Jahren 1914 bis 1918 insgesamt 150 Mal die Todesstrafe, die in 48 Fällen vollstreckt wurde.

- Schätzen Sie demgegenüber mithilfe des interaktiven Balkendiagramms die Anzahl der durch das Reichskriegsgericht verhängten Todesstrafen in den Jahren 1939 bis 1945 und davon den Anteil der tatsächlich vollstreckten Urteile.

- Schätzen Sie nun die Anteile der verschiedenen Verbrechen an den Verurteilungen und stellen Sie das interaktive Balkendiagramm Ihrer Einschätzung nach ein.

Sichern Sie Ihr Ergebnis als Bildschirmfoto. - Gleichen Sie Ihr Ergebnis mit der Musterlösung ab. Notieren Sie die offenen Fragen, die sich aus der Beschäftigung mit den Statistiken ergeben, im nebenstehenden Notizfeld.

„… wegen ‚Kriegsverrats’ zum Tode verurteilt“

Der Historiker Wolfram Wette schreibt in der Wochenzeitung „Die Zeit“ über die Verurteilung durch die NS-Militärjustiz wegen „Kriegsverrats“:

Niemand muss an seiner Bildung zweifeln, wenn er mit dem Begriff „Kriegsverrat“ nichts anfangen kann. Stammt dieser Terminus doch aus dem Militärstrafgesetz, das von 1872 bis 1945 gültig war. Als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging und die NS-Herrschaft zusammenbrach, wurde der Begriff aus dem Verkehr gezogen. Damit verschwand er zugleich vollständig aus dem deutschen Wortschatz, sowohl aus der Alltagssprache als auch aus der juristischen Terminologie. Selbst in den großen Lexika sucht man ihn vergebens. Dort findet man lediglich die verwandten Begriffe Landesverrat und Hochverrat.

Weder das Wort Hochverrat noch das Wort Kriegsverrat gibt uns eine unmittelbare Anschauung von dem Sachverhalt, der damit bezeichnet werden soll. Hochverrat zielt auf den inneren Bestand staatlicher Herrschaft, bezeichnet also ein Verbrechen gegen die verfassungsmäßige Ordnung eines Staates, im Falle des NS-Staates gegen die terroristische Diktatur. Als Kriegsverrat bezeichnet man eine spezielle Form von Landesverrat, nämlich einen von Soldaten während eines Krieges begangenen Verrat, wobei es traditionell um den Verrat militärischer Geheimnisse ging. […] 1934, also schon zu Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft, erfuhr der einschlägige Paragraf 57 des Militärstrafgesetzes eine entscheidende Änderung. Sie sah für Kriegsverrat generell die Todesstrafe vor. Gleichzeitig fielen alle konkreten Tatbestandsbeschreibungen, die vordem im Gesetz aufgelistet waren, zugunsten allgemeiner Formulierungen weg. Wegen Kriegsverrat wird bestraft, so hieß es jetzt, wer es unternimmt, „der feindlichen Macht Vorschub zu leisten und der Kriegsmacht des Reiches oder seiner Bundesgenossen einen Nachteil zuzufügen.“ Das aber war eine Definition, die sich beliebig ausdehnen ließ, ein tödlicher Satz.

(aus: DIE ZEIT, 24.04.2008 Nr. 18)

II. Aufgaben

- Arbeiten Sie anhand des Textes heraus, welche konkreten Handlungen als „Landesverrat“, „Hochverrat“ und „Kriegsverrat“ bezeichnet wurden.

- Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse mit den Ausführungen Helmuth von Moltkes.

„… Angelegenheiten, die der Führer zu entscheiden hat“

In einem Abschiedsbrief an seine Frau Freya vom 26. Oktober 1944 zitiert Helmuth James Graf von Moltke die Verlesung der Rechtsgrundsätze durch den Volksgerichtshof:

„Der Volksgerichtshof steht auf dem Standpunkt, dass Verrat schon begeht, wer es unterlässt, solche defätistischen Äußerungen wie die von Moltke – wenn sie von einem Mann seines Ansehens und seiner Stellung geäußert werden – anzuzeigen. Vorbereitung zum Hochverrat begeht schon der, der hochpolitische Fragen mit Leuten erörtert, die in keiner Weise dafür kompetent sind, insbesondere wenn sie nicht mindestens irgendwie tätig der Partei angehören. Vorbereitung zum Hochverrat begeht jeder, der sich irgendein Urteil über Angelegenheiten anmaßt, die der Führer zu entscheiden hat …“.

(aus: Marion Gräfin Dönhoff: „Um der Ehre willen“. Erinnerungen an die Freunde vom 20. Juli. Berlin 1994, S. 101.)

III. Aufgaben

- Erklären Sie, inwiefern das Militärstrafgesetz 1934 eine entscheidende Änderung erfuhr.

- Erläutern Sie die abschließende Einschätzung des Autors, bei der Gesetzesänderung handele es sich um einen „tödlichen Satz“.

- Beurteilen Sie die Funktion dieser Gesetzesänderung im Jahr 1934 für die nationalsozialistische Herrschaftssicherung.

Manfred Roeder – ein „furchtbarer Jurist“

Abb. 2 Manfred Roeder beim sog. „Nürnberger Juristenprozess“, 1947, Lizenz: Public Domain)

Manfred Roeder wurde als Sohn eines Landgerichtsdirektors am 20. August 1900 in Kiel geboren. Nachdem er während des Ersten Weltkrieges das sog. „Notabitur“ abgelegt und als Kriegsfreiwilliger die Offizierslaufbahn eingeschlagen hatte, schied er später aus der Armee aus. Von 1918 bis 1921 studierte er Rechtswissenschaften in Berlin, Würzburg und Göttingen und erlangte 1921 die Promotion zum Dr. iur. in Würzburg. 1922 heiratete er die Gutsbesitzerin Hedwig-Louise von Estorff, deren väterliches Gut in Neetze (bei Lüneburg) er von 1924 bis 1927 verwaltete.

Seit 1934 war er als Richter an Berliner Amtsgerichten in Charlottenburg und Moabit tätig. Ein Jahr später wechselte er in den Bereich der Militärjustiz und wurde 1937 zum Dienstaufsicht führenden Richter im Bereich des Luftfahrtministeriums. 1939 wurde Roeder zum Oberkriegsgerichtsrat, 1941 zum Oberstkriegsgerichtsrat und 1945 schließlich zum Generalrichter befördert. Nach 1945 bestritt Roeder, der NSDAP angehört zu haben. Allerdings war er bereits im Mai 1933 dem „Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen“ (BNSDJ) sowie im November 1933 der SA beigetreten.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges befand sich Roeder bis 1947 in amerikanischer Kriegsgefangenschaft, wo er sich als Informant zur „Roten Kapelle“ anbot. Alle Versuche, Manfred Roeder juristisch zur Rechenschaft zu ziehen, scheiterten. Dies gilt auch für das Verfahren, welches von 1949 bis 1951 in Lüneburg wegen Aussageerpressung gegen ihn geführt wurde. Die Lüneburger Staatsanwaltschaft legte in ihrem Schlussbericht dar, dass es sich bei den Prozessen gegen die Mitglieder der „Roten Kapelle“ vor dem Reichskriegsgericht nicht um Verbrechen gegen die Menschlichkeit gehandelt habe, da „Landesverrat“ in allen Staaten strafbar sei und somit „Recht“ gesprochen worden sei. Bemerkenswert ist, dass diese rein positivistische Rechtsauffassung Lüneburgs von anderen Gerichten nicht geteilt wurde. So entschied das Landgericht Braunschweig im etwa zeitgleich stattfindenden Prozess gegen den ehemaligen Wehrmachtsmajor Otto Ernst Remer vom März 1952, dass der gegen die Männer des 20. Juli gerichtete Vorwurf des Landesverrats eindeutig beleidigend sei. Man müsse, so urteilten die Braunschweiger Richter weiter, auf die seit 1933 in Deutschland bestehenden Verhältnisse schauen, um Widerstandshandlungen begreifen zu können.

Anfang der 1950er-Jahre hatte sich Roeder auf dem Landgut seiner Frau in Neetze niedergelassen und war u. a. als Redner für die rechtsextreme „Sozialistische Reichspartei Deutschlands“ (SRPD) tätig, welche 1952 als erste Partei nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges vom Bundesverfassungsgericht verboten wurde. Manfred Roeder verstarb am 18. Oktober 1971.

IV. Aufgaben

- Arbeiten Sie aus dem Text die wesentliche Stationen in Manfred Roeders Leben heraus. Beachten Sie dabei die folgenden Kriterien: a) Karriere in der NS-Zeit, b) Ausmaß der Verantwortung zwischen 1933 und 1945.

- Stellen Sie begründete Vermutungen dazu an, warum Manfred Roeder für sein Wirken am Reichskriegsgericht niemals rechtskräftig verurteilt wurde

„Amnestie für Kasseler Sonderrichter“

Großes Aufsehen erregte im Juni 1950 der Fall der zwei Kasseler Sonderrichter, Fritz Hassencamp und Edmund Keßler, die in ihrer Heimatstadt vor Gericht standen. Die Anklage legte beiden zur Last, 1943 ein Todesurteil wegen „Rassenschande“ gegen den 29-jährigen ungarischen Diplomingenieur Werner Holländer verhängt zu haben, der ein Jahr später hingerichtet worden war. Obschon das NS-„Blutschutzgesetz“ für dieses „Vergehen“ äußerstenfalls eine Zuchthausstrafe vorsah, hatten die Richter Holländer als „gefährlichen Gewohnheitsverbrecher“ eingestuft, eine besondere juristische Konstruktion, die es ihnen ermöglicht hatte, zum „Schutz der Volksgemeinschaft“ auf Todesstrafe zu erkennen:

„Es ist nach deutschem Rechtsempfinden ein Gebot gerechter Sühne, daß der Angeklagte, der während eines Krieges Deutschlands mit den Anhängern des Weltjudentums die deutsche Rassenehre in den Schmutz zu treten wagte, vernichtet wird.“

(Aus dem Urteil des Sondergerichts Kassel vom 20. April 1943)

Dieses extreme Strafmaß hinderte sieben Jahre später das Kasseler Landgericht nicht daran, dem Urteilsverfasser Keßler zu attestieren, er sei „der wohl befähigtste Jurist in Kassel“ gewesen, der möglicherweise gewünscht habe, „eine besondere juristische Leistung zu vollbringen“. Das Landgericht befand zwar, dass die früheren Sonderrichter ein Fehlurteil gefällt hatten, sprach sie aber frei, da ihnen vorsätzliche Rechtsbeugung nicht nachzuweisen sei:

„Die Gesetze, die damals galten, waren verbindlich für die Gerichte. Ihre Anwendung kann für sich noch keine Rechtsbeugung darstellen. Holländer ist einmal der Rassenschande in vier Fällen für schuldig befunden worden. Die Anwendung des Blutschutzgesetzes ist damals ohne Zweifel zu Recht erfolgt.“

(Aus dem Urteil des Kassler Landgerichts vom 28. Juni 1950)

Nach Verkündigung des Urteils herrschte im Gerichtssaal so große Unruhe, dass der Vorsitzende Richter mit Räumung des Saales drohen musste. Zwei Jahre später wurden Hassencamp und Keßler in letzter Instanz erneut freigesprochen.

(Quelle: Hitlers Eliten nach 1945, hrsg. von Norbert Frei. München 2014, S. 178f.)

„Für Völkermord gibt es keine Verjährung“

Aus einem SPIEGEL-Interview des Spiegel-Gründers Rudolf Augstein mit dem Philosophen Karl Jaspers vom 10. März 1965:

KARL JASPERS: „Der entscheidende Punkt ist, ob man anerkennt: Der Nazistaat war ein Verbrecherstaat, nicht ein Staat, der auch Verbrechen begeht. Ein Verbrecherstaat ist ein solcher, der im Prinzip keine Rechtsordnung stiftet und anerkennt. Was Recht heißt und was er in einer Flut von Gesetzen hervorbringt, ist ihm ein Mittel zur Beruhigung und Unterwerfung seiner Menschenmassen, nicht etwas, was selber achtet und einhält. […] Sein Prinzip bezeugt er durch Ausrottung von Völkern, die gemäß seiner Entscheidung keine Daseinberechtigung haben.“

RUDOLF AUGSTEIN: „Von da kommen wir nämlich auf den Punkt, der mir persönlich am bedenklichsten scheint. Ich frage mich nach der Legitimität dieses Staatswesens, das wir hier begründet haben, diese Verbrechen zu bestrafen. Es muss uns doch sehr zu denken geben, dass meines Wissens noch nicht ein Richter, noch nicht ein Staatsanwalt aus der NS-Zeit jemals vor dem Strafrichter gestanden hat. Das Recht ist tausend-, es ist hunderttausendfach gebeugt worden. Trotzdem haben die juristischen Täter nicht vor Gericht gestanden.“

(zit. n.: Hitlers Eliten nach 1945, hrsg. von Norbert Frei. München 2014, S. 205.)

V. Aufgaben

- Erläutern Sie Jaspers‘ Charakterisierung des Dritten Reichs als „Verbrecherstaat“. Arbeiten Sie aus Augsteins Äußerungen die Vorwürfe heraus, die er gegenüber der Bundesrepublik erhebt.

- Setzen Sie die Urteilsbegründung des Kassler Landgerichts in Beziehung zu den Ausführungen Karl Jaspers.

- Erläutern Sie die Aussage Rudolf Augsteins „Ich frage mich nach der Legitimität dieses Staatswesens, das wir hier begründet haben, diese Verbrechen zu bestrafen.“

- Erörtern Sie die Frage, inwiefern die Nichtverurteilung Manfred Roeders typisch ist für den Umgang der jungen Bundesrepublik mit der NS-Vergangenheit.

Die Hinrichtung Catos in Berlin-Plötzensee

Am Abend des 5. August 1943 wurden insgesamt 16 Personen durch das Fallbeil im Strafgefängnis Berlin-Plötzensee umgebracht. Die Hinrichtung aller 16 erfolgte im Drei-Minuten-Takt zwischen 19:00 und 1945 und dauerte somit nicht länger als eine Unterrichtsstunde in der Schule. Cato war um 19:42 Uhr die vorletzte in der Reihe, ihr folgte um 19:45 Uhr Liane Berkowitz. Sie wäre am 7. August 1943 zwanzig Jahre alt geworden.

„Wenn doch der Hass getilgt wäre…“

Catos Mutter Olga Bontjes van Beek verfasste nach Catos Ermordung einen Bericht über die letzten Stunden ihrer Tochter. Cato soll vor ihrer Hinrichtung Folgendes gesagt haben:

„Ich bin nicht überrascht wegen der Zuspitzung draußen, dass nun alles so kam.“ Auf die Frage: „Was lässt Sie so erstaunlich ruhig werden?“ „Einmal, dass dies kein Ende bedeutet. Und dann, dass die Entwicklung, so wie wir sie alle ersehnt haben, voranschreitet.“ […] Beim Gedanken an das körperliche Ende: „Ich mache einfach die Augen zu im letzten Moment.“ Und zuletzt: „Wenn doch der Hass getilgt wäre und die Menschen zu Gott kämen! Wir brauchen uns nicht wie Diebe aus der Welt zu schleichen.“

(aus: Hermann Vinke: Cato Bontjes van Beek: „Ich habe nicht um mein Leben gebettelt.“ Ein Porträt. Zürich/ Hamburg 2003, S. 171.)

Abb. 3 Hinrichtungsstätte des Strafgefängnisses Berlin-Plötzensee (Foto: Markus Schweiss; Lizenz: CC BY-SA 3.0)

VI. Aufgaben

- Entwickeln Sie Ideen für eine Gedenkveranstaltung für Cato, welche auch die Umstände ihres Todes berücksichtigt.